当前位置: 首页» 碑帖文房

傅申 | 确证《故宫本自叙帖》为北宋映写本——从《流日半卷本》论《自叙帖》非怀素亲笔(中)

发布人:发布时间:2024-04-27

确证《故宫本自叙帖》为北宋映写本——从《流日半卷本》论《自叙帖》非怀素亲笔(中)

傅申

五、《契兰堂本》的祖本与故宫、流日二墨迹本为“多胞本”

在历代《自叙帖》的刻本中,汴京内府“将作监”的北宋刻本(赵明诚《金石录》)及南宋淳熙刻本均尚未见传世。明《水镜堂本》及其翻刻本的母本经笔者已证实即是中国台北故宫的墨迹本,故均可置而勿论。在目前最重要的刻本要属清代谢希曾的《契兰堂本》,因为它保存了唯一的苏舜钦补书题跋,所以其祖本被认为是米芾亲见的苏泌本。《契兰堂本》是根据南宋淳熙刻本的翻刻本,且吾人只能见其影印本,既不明其剪装及原石状况,更不明淳熙原刻如何改变了母本的行款,亦如李郁周所云:“经过两次的刻拓工序,变动情况如何仍不得而知。”[16]因此只能就字迹以及大略的行款与《故宫本》及《流日半卷本》比勘其间关系。由于上述将两本墨迹本比勘的结果是同一书者根据同一母本“映写”复制而成,二者极为近似吻合,所以在下文迳将二者合称为《二墨迹本》来与《契兰堂本》比较。而由以下诸证据可以确证此诸本同为“多胞本”。

(一)三本书迹与行款牵丝大同小异

细勘三本每字的笔法极为相近,可以认定是同出一手;但细较三本的结字与行款,若以透明的投影片重叠比勘,就很容易知道这是三本不同的写本。虽然吾人不明了淳熙刻本对母本行款的忠实度,以及谢希曾翻刻时又作了何种改变,但比勘三本笔画的运转弧度、长度和角度、用笔粗细以及飞白的浓枯上,总可发现一些相异之处,因此可以肯定这三本是各自独立存在的本子,虽然《契兰堂本》因翻刻本而质量较次,如启老也说:“平心而论,墨迹大卷的艺术效果远远胜于石刻本,这是有目共睹的。”[17]但是《契兰堂本》所依据的母本,与《二墨迹本》极为相近,判断乃出于同一写手。

就笔画粗细而论,《契兰堂本》整体较细瘦,行距或宽或窄于《二墨迹本》,二者并不完全吻合,但就每一行字的大小、上下字的牵连游丝,以及行款的联贯及欹斜,基本上都能吻合,然与左右行间的关系则与《二墨迹本》有些差异,笔者认为差异的原因,主要是两次摹刻(淳熙初刻及清代翻刻)及剪装时所造成的。仔细逐字比较的结果,由于二者相似的程度,笔者深信《契兰堂本》祖本的墨迹本,与“二墨迹本”同出一祖,并且是根据同一原稿“映写”而成,否则每一行的行款不会几乎可以重叠,每一字的大小笔画的粗细轻重,及字间的牵丝和欹正也不会作同样的姿态。但再仔细较量许多字的细节,如六十六行的“入”,六十八行“轻”,六十九行“古松”,一百一十五行“来”等字,是所据原本书写上的差异,而非关摹刻的误差,故可以确知《契兰堂本》的祖本,又绝不是《故宫墨迹本》,也不是《流日半卷本》,也就是说,将三本互勘的结果,以下三本:1《故宫墨迹全卷本》;2《流日墨迹半卷本》;3《契兰堂本》的祖本—乃是同出一手的“量产”“映写”的“多胞本”,其中并无母子关系。

(二)两本书并跋及重装、补书皆在同年同月同日

1.两本书于同年同月同日:《契兰堂本》及《故宫本》卷尾的纪年同样是“大历丁巳冬十月廿有八日!《流日本》虽未见卷尾年款,但可以合理推测其纪年应该完全相同。在同一天内,怀素竟然自己“复制”了三卷同一行款、同一节奏、同一大小且长达七百字的《自叙帖》,有可能吗?

2.两本重装于同年同月:这两本又同时进入了南唐内府;又同时在“升元四年二月”需要重装了,而且都由文房副使邵周及崇英殿副使王绍颜两人来负责。

3.两本苏、李题跋于同年同月同日:在“大中祥符三年九月五日”同一天进入了苏舜钦之父苏耆的收藏并题记;又同时在一年后的“四年嘉平月十有八日”被集贤院的李建中看毕并题!

4.两本同时被苏舜钦补书:三卷的前六行都同样糜烂了,又在“庆历八年九月十四日”同一天被苏舜钦补书!天下竟有这样的巧合吗?[18]

因此,由上述诸点可辅证诸本为同出一手的“多胞本”。

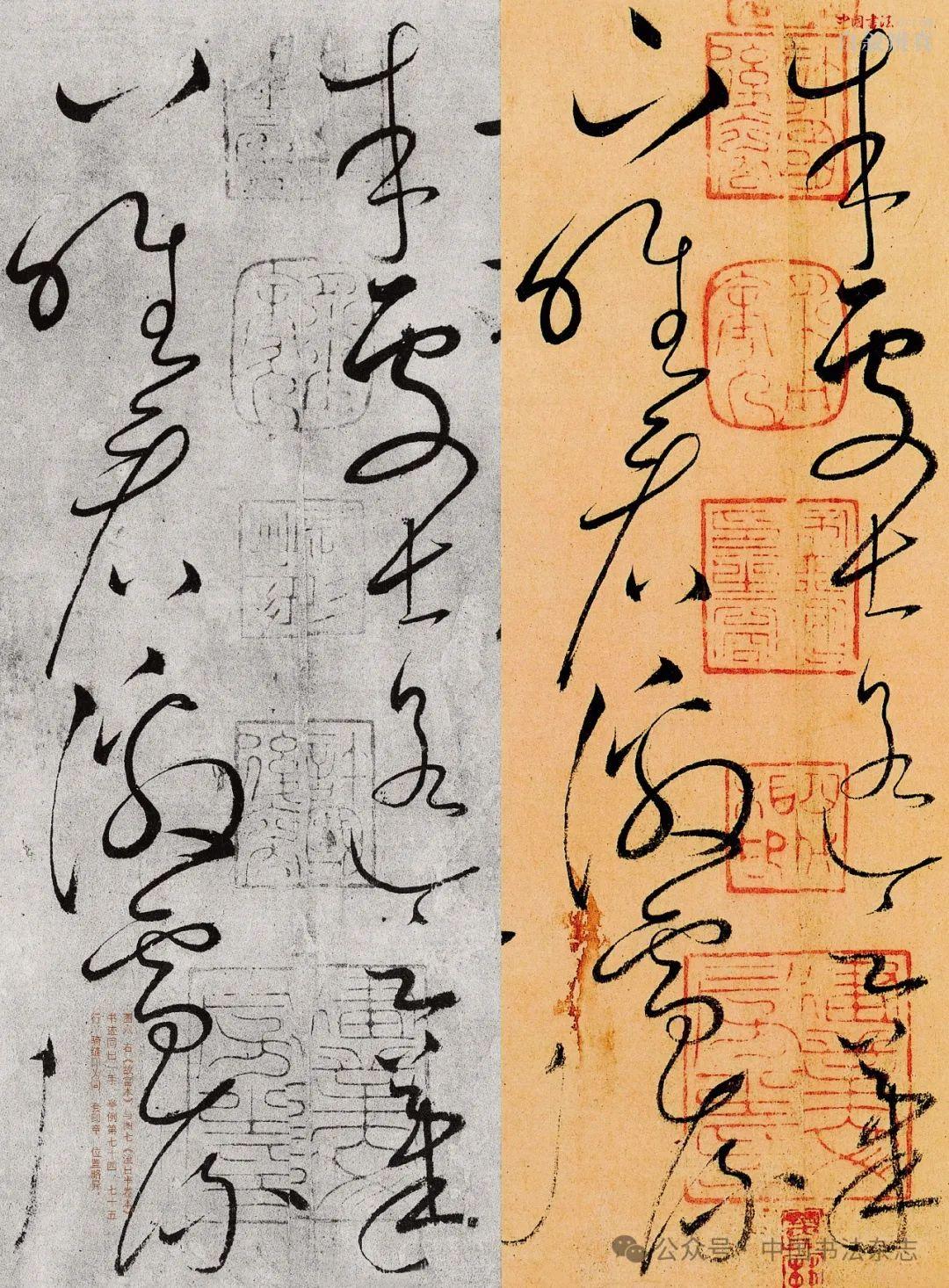

右《故宫本》与左《流日半卷本》书迹同出一手,举例第七十四、七十五行,骑缝印为同一套印章,位置略异

(三)两本于同一处误书

笔者又发现一则可以具体证明《故宫本》与《契兰堂本》乃是出于同一母本的证据是《自叙帖》中的“衍文”和“误倒”字。吾人可以理解书者在快速书写冗长的诗文时,偶有误书,这其中包括多余的字(衍文)或遗漏的字,以及颠倒的字,同一书者多次书写同一文字,不但字形大小、草法结字行款欹正都会有不同,其误书之处也不会完全相同,然而吾人可以见到《故宫本》与《契兰堂本》有一处完全相同的误书,这见于第四十四及四十五行,先将两行释文如实抄录于下,以斜线“/”代表断行:

逸,超绝古今,而模/楷精法详,特为/(真正)。

其中央的长句:“而模楷精法详”文句不通,因为其中有衍文及误倒字,《故宫本》在“精法”两字间的右侧有一上挑的小点“√”,这是书家对颠倒字所作的通用符号之一,对勘孙沐本及沈铭彝本两《水镜堂本》,也赫然俱在。而且第四十四行的末一字“模”可能是多写的衍文,字旁虽无任何标记,但从文句来看,如果将“模”字略去不读,才更通顺:

而楷精法详,特为(真正)。

怀素一生若写《自叙》多本,其中必有正确写成如上,可是比勘《契兰堂本》这两行的文字和行款竟然与《故宫本》完全一致,只是《契兰堂本》的模刻者不识,将“精法”两字旁的重要颠倒标志(指“√”),在重模时被略去而已。由此可知《契兰堂本》的祖本并不是另有一本,而是与《故宫本》出于同一母本。

查文彭在《水镜堂刻本》的自叙帖后附有《自叙帖释文》,也照故宫本直录成:“超绝古今而模楷精√法详特为(真正)。”

文彭的小楷释文也很细心地在“法”字右上角作一小小的“√”,以示与上一字“精”相对调。(此一释文中的标记,《故宫本》及《沈铭彝本》均甚清晰,唯《孙沐本》漏刻未见。)

对于这一句的语法或误书,朱关田氏曾考证如下:

“模楷精法详”,《文苑英华》、集本并作“楷法精详”……至于“楷法精详”写为“模楷精法详”,文理不通。[19]

关于这一句的正误,情况有点复杂,在不同的著录文字中有三种释读法,除了上述两种之外,还有一种读作“模楷精详”,为了确证《故宫本自叙帖》是否误书,笔者作了较为广泛的搜寻,[20]发现释作“模楷精详”,将“法”字略去的计有以下各书:宋陈思《书苑菁华》卷十八、明唐顺之《稗编》卷八十三、明赵琦美《铁网珊瑚》卷一、清卞永誉《式古堂书画汇考》卷八、清乾隆时《石渠宝笈续编》,其后的《故宫书画录》及《故宫法书》,以及北京古籍出版社出版的《怀素草书汇编》所附《水镜堂本自叙帖》的释文亦从之。”[21]

至于将此句录成与《自叙帖墨迹本》完全相同作:“模楷精法详”的计有:宋朱长文《墨池编》卷四(包括:文渊阁四库本以及台北国立中央图书馆藏的明刊本均相同)、清嘉庆《全唐文》等。但是上述《墨池编》中有清雍正朱氏刊本,收入《中国书画全书》的标点本时,却又释作“楷法精详”,这也从侧面证明墨迹本有误书处,上述二书只是照录墨迹原文而已,并未关注原文中的改错符号,遂造成文意不通。

然则究竟应以何种释读为正?吾人应该追究其原文出处,因为吾人知道怀素此篇《自叙》行文的本质,是怀素将时人所赠诗歌集录成篇,查上述这一段文字,其原文出自颜真卿的《怀素上人草书歌序》,文长两百余字,为怀素全文转引,因此只要追查颜真卿的原文,即可得知墨迹本误书之处。

今查颜氏《怀素上人草书歌序》一文包括在以下诸书中:颜真卿《颜鲁公文集》明刊本卷十二,收于《四部丛刊初编》中,颜真卿《颜鲁公集》卷十二《四库全书》本、宋李防等编《文苑英华》卷七百三十七、清嘉庆时编《全唐文》卷三百三十七,查以上四书中所录颜真卿原文,该句都作“楷法精详”。

另有著录《怀素自叙帖》原文时,也将此句释作“楷法精详”的则有清吴升的《大观录》以及上述《墨池编》的现代标点本。从以上的查勘得知:a.凡释作“模楷精法详”者,皆直录《怀素自叙帖》原文,并忽略其误书颠倒的标记;b.凡释作“模楷精详”者,则误将墨迹本中“法”字右上角“√”标记当作“衍文”(多余字);c.凡释作“楷法精详”者,则皆据颜真卿的原文。怀素自叙,既然这一整段所录的是颜真卿的《怀素上人草书歌序》,那么,这一句当然也以颜氏原文为正。有此认识之后,即不难肯定《故宫本自叙帖》该句确实有误书及颠倒之处。

关于这一种读法,又可以从董其昌丁未(一六〇七)冬《临唐僧怀素自叙帖》[22]作为辅证。董氏虽依原本临写,将此句书作“而模楷精法详”,然在卷尾董氏跋语中论唐人草书时有:“味自叙中语有云:旭虽姿性颠逸,超然不羁,而“楷法精详,特为真正。”可见董其昌对这一句的理解也出于《颜鲁公文集》以及《文苑英华》中的原文。

在北京师范大学出版社发表启功先生据以讨论的《契兰堂本》的每一页及帖后所附:《自叙帖释文》全文中,对上文所论这一句,都有附在括号内的说明,认为“模”字是“衍文”(即误写多余的字):

而模(模字衍文)楷精法详(精法应为法精,原误倒)[23]

而模楷精法详(此处模字误衍,法精二字误倒)。[24]

可见这一句的正确读法,都与《故宫墨迹本》或《契兰堂本》的书写顺序和字数不同,由此益证此二本并非各有不同的祖本,而是同出于一源的同胞本。[25]否则不可能在误书或颠倒的地方也一模一样!

《流日半卷本》残存第六十五行后的三十行,似乎未能确定上述第四十四及四十五两行有无相同的衍文和误倒字,但如前段没有误写多余的字,则自四十六行起,每行的文字就会产生变动,布局就会不同;可是衡诸自六十五行至九十四行,《流日半卷本》竟与《故宫本》及《契兰堂本》行款布局完全一致!从这一点看来,吾人也可以合理肯定《流日半卷本》的前段也有与上述相同的误书。

从《自叙帖》中的“衍文”及“误倒字”,不但可以比勘出《故宫本》与《契兰堂本》实在是同出一系,也就是说,《契兰堂本》祖本与两墨迹本同属“多胞胎本”。

小结:

将这三本两两互勘的结果,不但书迹行款相同,又于同一处误书,且三长卷书于同年同月同日,三本又同时在南唐内府重装,其后又分别在同一天被苏耆及李建中题记,最后同入苏舜钦的收藏,在同一天补书,这是绝不可能的事!三件在质量上既难分轩轾,又无母子关系,则三本必为根据同一母本“映写”而成的“多胞本”,也就是:三本之中并无真本存在。因此也证实了启功原先对《契兰堂本》祖本苏家本的揣测:“大概苏家本也仍是一个摹本。”[26]

附论:《绿天庵本》及《蜀中本》也同出一系

根据这一个线索,当吾人勘察另一个刻本《绿天庵本》[27]时,发现该本的第四十四至四十五行的行款、衍字、误倒与上述二本完全相同,卷首六行也与《故宫本》及《契兰堂本》相同。这些细节显示:《绿天庵本》与上述二本系出同一祖本,或甚至直接出于二本之一,不可能是另有所祖,此为笔者可以断言者!也可以证明此帖确实在摹写或刻帖时有挪移改行的措施,同时再一次证明《绿天庵本》拙劣的纪年:“唐大历元年(七六六)六月既望”这一行字,不但书风不类,又比原本提早了十一年,在时间和年岁上均不合理,可知是伪改无疑。

又所谓的《蜀中本自叙帖》[28],尚有墨迹流传,书字较小,全卷中没有特大的字,所以行款与上述各本皆异;然而比勘误书的这一句,《蜀中本》也作“而模楷精法详”,每字草法也相同,故而可知此本也与上述各本皆出自同一祖本,只是放手以较小的字体来仿写,质量远逊,笔性亦不同,知与《故宫本》绝非出于一手,时代较晚。又于卷尾故意将年款提早一年,以遮耳目,期望观者以为是在《故宫本》前一年书写的另一真迹。

☆图左2《流日半卷本》与图右二《故宫本》同出一手,举例第八十九、九十、九十一三行,《故宫本》“来”字开叉为“双笔勾画而成”

☆图左1《契兰堂本》,来字不分叉,同《流日半卷本》

☆图右1《契兰堂本》之祖本与二墨迹本同出一手

六、书画“多胞本”的鉴定规律

在以上讨论中,吾人确定了:《故宫本》《流日半卷本》及《契兰堂本》之祖本相互间的关系为“多胞本”,在进一步了解并确认《故宫本》的真实身份之前,先讨论一下多胞本的规律。

(一)同款同稿“多胞本”真迹例

同一书画家在创作时可以产生同稿多本真迹的状况。这是由于各种创作因素及动机所造成,如:

1.书画家不满初作,一而再、再而三地重复制作,直至满意为止,如王羲之当初写《兰亭集叙》。

2.书画家对钟爱的同一题材一生中创作多次,也是常有的事,如后人写《兰亭集叙》《千字文》《赤壁赋》等等。

3.二十世纪书画展览销售会中同一作品常见“重订”例,此为市场需求。

4.工笔画,特别是人物画,创稿不易,画家往往留有底稿(古时之“粉本”及壁画之“小样”),日后绘制时常据旧稿钩描,如张大千的杨妃调鹦,但每幅装饰细节及设色都不同,更不用说傅抱石的湘妃及林风眠的写意仕女画等等,各有小异。

由于上述同一书画家同稿多本真迹的产生,并不在严格要求如复制般的精准呈现,因此在复本之间不会像印刷品那样雷同,每本之间必然产生自然的差异,其相异的程度视精工及写意与否,或书字大小和书体之间的楷行草及书写速度而异,在书写上愈自由快速及长篇的作品之间,其所产生的相异度必定愈大。然而在这样的“同款同稿多胞本”例中,从笔性和质量上应是难分轩轾和优劣互见,因此这些“多胞本”仍然可以判定是同出一手的真迹。

(二)同款“多胞本”作品中的真伪规律

上述是“同款同稿多胞本”皆为真迹的例子,但是书画中往往有较多的例子是“一真余伪”的情形(也有真迹尚未现身时,二本或多本皆伪的状况),这种情形往往发生在同稿多本的徒手复制充真作品上(有别于“木刻水印”半机械的复制品,往往也对一般人造成“真迹”的错觉),这种“多胞本”的特征是:“多胞本”之间的过于逼似性和雷同性,好似印刷复制一般,特别是在自由度极高的写意画或大行草作品中,如果发现亦步亦趋,几乎可以重叠的作品时,或再有同一日期同一上款时,就几乎可以肯定其中有复制伪作的存在。

读者如果对上述的原则有了共识,当吾人面对“双胞”或“多胞”案的时候,除了将原先以“夹宣”书写的作品,揭成上、下两层皆为真迹的特例之外,一般可以得出以下的程序:

1.同款“双胞”或“多胞”之中,最多只能有一本为真,即“一真一伪”或“一真余伪”。

2.但也不能排除真迹尚未现身的状况,即目下的同款“双胞”或“多胞”全是“量产”的复制品,其中并无真迹。

以上的两种状况,也就是启功先生所说:“同时出现同样的三件,无疑其中至少有二件是摹本,甚至三件全是摹本。”[29]

3.在同款“双胞”或“多胞”中,如果能证实为同出一手的状况下,则这些作品全属“克隆术”的复制品。如果在质量上或技法上能区分高下优劣,显然出于二手,如其中只有“伪好物”与“伪劣物”之别,仍然是二者皆伪的情况。如一为潇洒自如,并与其他真迹同一水平和风格,一为迟滞描摹,这才可能分出原作和复制品。

一般来说,当出现同款“双胞案”或“多胞案”时,所谓“不怕不识货,只怕货比货!”所以好像比较容易区分出优劣和真伪来。但是鉴定大多数的作品是没有这种比较机会的。即使发现了双胞或多胞,吾人也要谨防复杂的状况。兹举例说明如下:A为真迹,B为复制本甲,C为复制本乙,至少会有以下三种状况:当三本中只出现一本则无从比较;当出现A、B或A、C两本,则易得正确答案;如三本同时出现,也容易解决问题;如只出现B、C两本,不论是B、C两本同出一手,或出两手,事实上是“两者皆伪”,但是其间总有优劣,就易误导为“一真一伪”的判断。但困难和吊诡的是,当判断的时候,实际上并不知道究竟是上述的哪一种状况,或者是根本就没有复本的问题存在!所以谨慎的鉴家,即使面对单一作品时,也要随时谨防它有复本的存在以减少“误判”。

(三)印章在“双胞”或“多胞”中的解码作用

书画真伪优劣的判断,不免牵涉主观性,较不易取得共识,但印章之异同与真伪,比较机械性而容易达成共识,故往往具有解码的关键作用。

原作者既无必要复制或克隆自己的作品,故在“双胞”或“多胞”作品中,应该只有在真迹上钤有作者的“真印”,与其他复制品上也是复制的作者印和收藏印当有区别。

由于在照相制版术被应用到复制真印之前,所有伪印都是人工摹仿刻制,而在摹刻过程中必定产生与真印或多或少的差异,提供吾人区别真伪的线索。因此当吾人发现两件作品上的印章完全一致是同一方印章时,其答案是:二者俱真,或二者俱伪。其真伪则依作品之真伪而定,作品真则印真,作品伪则印伪。因此,如作品为“克隆”,则在一般情况下,印章亦为“克隆”,但由于有“人亡印存”的事实,亦有“真印伪盖”的可能,所以“真印”不能判定“真迹”。此外,原为真迹而无印之书画,也有被后人蛇足,盖上伪印,所以也要慎防以“伪印”而定“伪作”。因此,判定真伪仍以书画本身的真伪为主。[30]

反之,如证二印以上为“克隆”或“伪盖”,则可以辅证此“双胞”或“多胞”的书画作品,亦同属“克隆”,没有“一真一伪”或“一真余伪”的可能,而必当是“二者俱伪”或“三者俱伪”,因为若“多胞本”中有一本是“真”,则其印章至少有“一真一伪”之两种印式,甚至三本各不相同的印式;若同款“双胞”或“多胞”中只有一种印式,则二本或多本俱伪。[31]

(四)异款同稿“多胞本”问题

此与同款者不同,虽亦为“双胞”“多胞”,但可能皆真,如宋广、董其昌各临《自叙帖》,两本皆真。但应防作伪者伪托宋、董之名,或伪署另一小名家之款,使人难于比勘,鉴者稍一疏忽,即成误鉴。然此例与本文无关,故不细论。

《故宫本》与《流日半卷本》接缝位置相同,骑缝印位置略异

七、《流日半卷本》为《故宫本自叙帖》的真伪解码

前文已证实《故宫本自叙帖》与《流日半卷本》及《契兰堂本》的祖本同为同款“多胞本”,现在要更进一步去深入了解这三本之间的真实关系以厘清《故宫本》的真实身份。

(一)解码共识

笔者在前一节中,也讨论了同款“多胞胎本”的鉴定规律,其中最为吾人所关注的,是在这多胞胎之中,有无母子关系存在?即一真二伪的关系?或这三者只是“同胞”关系,并无母本存在?也就是三者俱伪?如何决定它们之间的关系,先要具有以下的共识。

吾人可以理解,当怀素(七三七—八〇〇)大约在四十岁出头时(七七七)集众多诗人歌咏其狂草之诗句而成长达七百字的《自叙》后,直至其去世的二十三年中,可能不止书写一本,但是那些真迹作品绝大多数是以狂草放笔直书,书写时不但快速,而且随其情绪起伏及饮酒多寡而忽大忽小,从两三厘米到十余二十厘米,故每本之间的差异性必然显著,即使在同一天内有时间和情绪写两、三本,这两三本中也绝对没有从头至尾每字的大小或草法、上下联绵字的牵丝、每行的字数和行款斜正会若合符契般可以重叠套合的。

例如《故宫本》全卷中出现三次“怀素”自己的名字,[32]其大小和写法也都各异,更不用说个性放逸的怀素,每次作书,虽不一定都在酒后,也都是在兴致高昂的当下,甚至多半在有人围观的场合,随着书写的节奏、诗句内容的激发、观众的互动、笔墨纸张的差异等等,因其创作的时机、情绪与场景无法复制,故其书写出来的作品也绝对不可能吻合套叠。也就是说,怀素不可能也没有必要“复制”或“克隆”自己的作品,如果是“克隆”,则必定出自他人!这是吾人最重要的共识。这与“刑事鉴识学”中签名鉴定的原理是相同的:

“同一个人在两个不同情况下签名时,字迹笔划特征或许会相同,但是每一笔一划均能吻合者可谓没有”,如果有,“反而有可能成为描摹的一大缺点。”[33]反而容易识破。

再从母本与仿本之间相似度的极限性来看,后人临仿前人书,由于时代的差异,造成工具上包括纸、笔、墨的不同,以及书写者运笔习惯与时代风气的相异,都能造成与母本之间的差距,而这种差距与同一人书写多本之间的差异不同,应该是可以区分的。而这三本“多胞胎”的相似度已经超过母子关系的极限,而必定是孪生兄弟。

(二)《自叙帖》“多胞本”的解码

1.当“狂僧”怀素于酒后“走笔如旋风”般,写出七百字的每一件《自叙帖》,绝对是一次性不能重复的作品,怀素自己也绝对不会也无必要去复制自己书写的《自叙帖》。

2.三本中最为相互近似的是《故宫本》与《流日半卷本》,其相近的程度绝对超过后人临前人作品的程度,而是同一个人以同一稿本,用相同的笔法,以同样的毛笔写在同样的纸上,才能以纵笔快速书写到如此相似的两本《自叙帖》。

3.三卷均书于“大历丁巳冬十月廿有八日”。

《故宫本》与《契兰堂本》均有怀素自题书写年月日,却同为“大历丁巳冬十月廿有八日”,如此七百字的大卷在同一日内写两卷不是绝不可能,而是可能性很小;即使同日写两卷,他写第二卷时也不会映着第一卷亦步亦趋逐字逐行地“映写”;至于《流日半卷本》虽然失去首尾,但就这三十行与《故宫本》如此逼似的程度,其末句年款想必也是同年同月同日。即使怀素对第一卷认为是惬心满意之作,想要再书一卷,在那样快速的过程,也不会这么耐心临写自己作品到如此逼似的程度!这是任何一位书家可以体会的书家心理和实际操作经验。一般人尚且不会如此去“复制自己”,“狂僧”会吗?

4.三卷均有苏子美补字。

更何况宋人记录的多本,元人所见数本皆有苏子美补字,以及所见五、六本,如出一手。据常理推测,这么多如出一手的《自叙帖》,且《故宫本》与《契兰堂本》都有所谓的苏子美补书,那么《流日半卷本》的卷首想必也是如此。

5.三卷在同一处有相同的误书,有同样的多余字,又有相同的颠倒字!这绝不可能是巧合,而是根据同一祖本复制的关系。

从书迹来论,这三本之间并无显著的优劣,相似性太大,因此并非是祖本和临本的关系,而是三者出于同一祖本之孪生兄弟的关系。

右《故宫本》第八十三、八十四两行与左《流日半卷本》书法为“双胞本”,苏舜钦家族之骑缝印为同一套印,位置略异

(三)南唐及苏氏收藏印解码

《故宫本》与《流日半卷本》出于同一手的另一重大“物证”乃是钤用同一套南唐及北宋收藏骑缝印。因为,如果此二本之间有母子关系的话,则至少在仿刻的印章上要有不同。

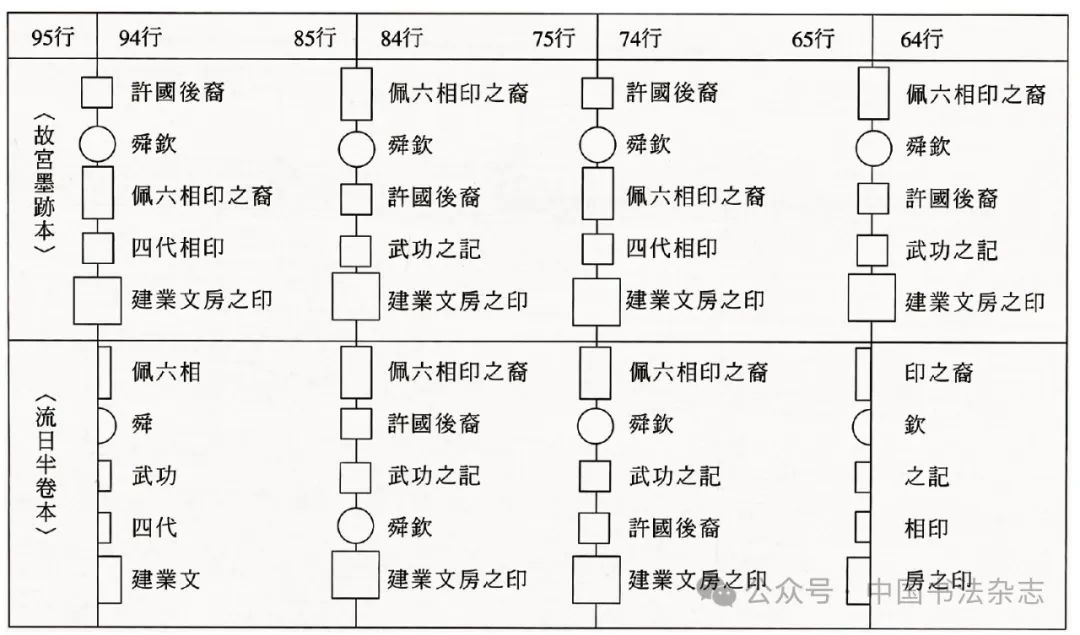

《流日半卷本》上有两列完整的骑缝印和首尾两列半印,(参见封底图十),计有南唐的“建业文房之印”,以及苏氏家族的五印:“佩六相印之裔”“许国后裔”“四代相印”“武功之记”及“舜钦”。将《故宫墨迹本》的骑缝印影印在透明投影片上,与《流日半卷本》的骑缝印左半右半各自重叠比对(因为在接缝处各自历经不同的重裱裁切,造成各印的宽度均不相同),发现这六个印章完全相同,这就是解码的重要密码。因为它们都是具体的“物证”,不存在主观判断的差异。

根据以上的比勘,知吾人所论这三卷,都有同一方南唐的“建业文房之印”,这又令人诧异了!怎么在南唐内库同时收了三本“多胞胎”的《自叙帖》?[34]这当然是不可能的事!

既然南唐内府不可能同时收藏这三本同年同月同日所书的“多胞本”《自叙帖〉,又要在同一日重装,那么这一方“建业文房之印”还有真的可能吗?

这方“建业文房之印”既然是假的或伪盖的,则这两件怀素墨迹本《自叙帖》还有是真迹的可能吗?

笔者在撰写《书法鉴定》一书时,对于该南唐印的真伪,认为“目前尚为无解”:

关系到故宫墨迹卷真伪的辅助证据,除了帖尾的邵周等题记之外,最重要的是南唐内府的鉴藏印旷建业文房之印”。然而此印别无更可靠的印章可以比对……尚无法确定真伪。所以此印的真伪与故宫〈自叙帖〉的真伪,成了互为依存而不可解的循环论证。[35]

本来,传世“建业文房之印”向以故宫本《自叙帖》上者作为标准,又无别本更佳者可以比对,既是类似“孤本”的印,其真伪之定夺,十分困难,前文(书画“多胞本”的规律)中曾述及印章之真伪当以作品之真伪为定。现在发现了此印也有“双胞”及“多胞”的问题,就可依逻辑判断其伪。即使在高科技检测下,似乎能分别此印与苏氏家属五印的印泥印色,仍无明确的结论。纵然有日发现考古资料证此印是真,然而出现了《流日半卷本》的多胞本之后,就有解了,吾人可以肯定故宫墨迹卷上的南唐印不可能是“印章的原主”在当时钤盖,而是为复制者所钤印,所以在鉴定法则上仍然属于“真印伪用”类。

以下再提供两则证此乃“伪印”之辅助证据:事实上,在北宋确是有人伪刻“建业文房之印”,米芾在《书史》中说:

唐埛处黄楮纸伯高千文两幅,与刁约家两幅一同是暮年真迹,每辨六七字,刁氏者后有李主徐铉跋,为人伪刻建业文房之印印之,连合缝印破字,每见令人叹息。

以上是米芾告诉我们在北宋时期是有伪刻“建业文房之印”钤盖在张旭作品的案例,这是一个纪录上的佐证。

再者,笔者终于找到了另外一方“建业文房之印”(见图十中之二刻拓本)可以作比对。那是在《宝晋斋法帖》中的《王献之鄙阳书具帖》[36]前后各有一方。笔者知道:a.不能以法帖中“摹刻”的印章作基准。b.难于确定该王献之帖上的此印为真。但是此帖上还有南唐内府的另一收藏印:“集贤院御书印”,帖后并有唐贞观年间欧阳询的题记,从整体来看似乎是比较可信的。再将《自叙帖》上的此印与之比勘,二者虽极近似,然而全印的风格,《自叙帖》上者更为工整,特别是横划,均作挺直的平行线,与北宋时代的“九叠文”印风,如徽宗时的“睿思东閤”以及徐铉所书的《绎山碑》上的篆书风格类似,而《宝晋本》的所有线条较为柔软而不规整,风格较古。除此之外,比勘二印中“建”字右半各竖与下方一横相连或不连的差异,“文”字右下方三撇、“房”字下方二笔、“之”字最上方两笔等的弧度,及“印”字上下二笔接续与否及缺口位置等,均有明显的不同。再者,《墨迹本自叙帖》二本的“房”字,其“户”部右上角作“”,为脱轨不寻常的篆法。以上的这些差异乃缘于原印之不同,而非出自摹刻失真。并且,“建业文房之印”既为骑缝鉴藏印,为何在《故宫本》的第一缝上独缺此印?当是复制者的失误。所以经以上诸细节的交叉互证,共同指向《故宫本自叙帖》上的“建业文房之印”并不是一方南唐内府篆刻的原印,乃是北宋人的仿刻制品。

在过去,“由于对‘建业文房之印’及苏氏家族印,在目前也未找到有效区分印泥及断代的方法,所以只能作假设和推理。”[37]现在有了《流日半卷本》上的印章来比对,知有“双胞”问题,又以《宝晋斋法帖》中的二印作比勘,也就不必等待更先进的科技帮助,就可以合理的逻辑作出此印为伪的判断来。(请参阅下文:《对故宫怀素〈自叙帖〉高科技检测结果的回应》)

苏氏五印:“佩六相印之裔”“许国后裔”“四代相印”“武功之记”及“舜钦”,这五印也经一一比对之后,证实为同一套印章。就苏氏一门,或苏舜钦个人的印章而言,本来在属性上也是收藏印,但是同样的,苏氏竟然同时收藏了书写于同一天内,以及同样从南唐内府传来的至少两本甚至三本《自叙帖》,可能吗?

换一个角度来看,如果两本墨迹本上的收藏印并不是同一套印章,而是各不相同的两套印章,则在真伪的逻辑上,尚可以作出不同的推论:即有“一真一伪”的可能性。然而现在,从印章上看是同一套印章,也就排除了真印的可能性。

综上所述,由于《流日半卷本》的出现,《故宫本自叙帖》不论从书迹的相似度,及相同的书写日期、苏舜钦补字和误书,又有同一套收藏印等等,都说明了这三件长卷是“量产”的“复制品”。

右《故宫本》及左《契兰堂本》祖本卷首均有相同之苏舜钦补书,故为“双胞本”

注释:

[1]米芾《宝章待访录》,收录《中国书画全书》。上海:上海书画出版社,一九九三第一册,页九六〇—九六一。

[2]米芾《书史》,收录《宋元人书学论著》。台北:世界书局,一九六二年初版,页四七。

[3]a、b、c出于王恽《跋手临怀素自叙帖》,收录《秋涧集》卷七十一,《钦定四库全书》第一千两百零一册。台北:台湾商务印书馆,六九八六年,页六六。

[4]袁桷《跋怀素自叙帖》,收录《清容居士集》卷四十七,《丛书集成新编》第六十六册。台北:新文丰出版公司,一九八五年,页三二。

[5]胡祗遹《紫山大全集》卷十四,收录《钦定四库全书》第一千一百九十六册。台北:台湾商务印书馆,一九八六年,页二五六。

[6][10][11][28][32][35][37]傅申《书法鉴定一兼怀素自叙帖临床诊断》。台北:典藏艺术家庭,二〇〇四年十月,页二五六,一六一—一六二,二五六,一四〇—一四二,一五一,二一八,二七一。

[7]傅申《沈铭彝本自叙帖密码解故宫墨迹本即水镜堂母本之疑》上、下,收录《典藏古美术》,第一五一—一五二期。台北:典藏杂志社,二〇〇五年四月、五月,该文论及李郁周相关论文数篇。

[8][9]《唐怀素草书自叙帖》。北京:北京师范大学出版社,一九九五年,页七三,七五。

[12]长尾雨,《中国书画话》。东京:筑摩书房,一九六五。按以下日人资料得台大艺术史研究所翁宇雯同学之助。谷铁臣资料见《中田勇次郎著作集》。东京二玄杜,一九八四第三卷,页七一八。

[13]胡仔纂《苕溪渔隐丛话》后集,卷三十二,页六五四。《丛书集成新编》第七十八册,台北:新文丰出版公司,一九八五,页五六四。

[14]黄庭坚《山谷别集》卷十,收录《景印文渊阁四库全书》。台北:台湾商务印书馆,一九八六年,页一八。

[15]徐邦达《怀素自叙帖辨伪》,收录《书谱》总七五期。香港,一九八七,页六八。

[16]《书法教育》,二〇〇四年十一月号,页二。

[17]启功《论怀素自叙帖》,收录《唐怀素草书自叙帖》,页七二—七三。

[18]《故宫本》有“补书”而无舜钦跋,《流日半卷本》首尾均缺,但既是复制的“同胞本”,按理卷首应有补书并有同一天的纪年。

[19]朱关田《唐代书法考评》。浙江:浙江人民美术出版社,一九九一年,页二一二、二一三。

[20]此搜寻工作的一部份得台湾大学艺术史研究所博士生高明一之助,本文撰写过程中,亦多得其同窗何碧琪之商榷。

[21]《怀素草书汇编》。北京:北京古籍出版社出版,页一八七。

[22]台南康益源氏藏原拓本。

[23][24][26]《唐怀素草书自叙帖》。北京:北京师范大学出版社,一九九五,页一八,五九,六九。

[25]《流日半卷本》因失去前段,不能确知该本有相同误书颠倒字,但从两本间每行的相似度,以及前文中如果没有像《故宫本》多写一个“模”字,就会从第四十四行起改变了每行的断行和文句,然而半卷本从第六十五行起的三十行,全与《故宫本》无异,可以推知《流日半卷本》也必有相同的误书。

[27]《绿天庵本》见《怀素自叙帖》台北:蕙风堂出版社,一九九五年。

[29]朱关田引启功之语。《唐代书法考评》。浙江:浙江人民美术出版社,一九九二年,页二三二。原文见启功《论怀素自叙帖墨迹本》,收录《文物》。北京:文物出版社,一九八三年十二月,页八〇。

[30]印章为物质性,故有人亡印存之实,但真印若为他人冒用,钤于伪作上,以情理而论,此亦属“冒用之伪印”。

[31]本节讨论书画作品的“多胞胎”问题时,也参考了林进忠的三篇相关论文:(1)《赵之谦的多胞胎作品辨察书法》,《中国书道季刊》总三八期。台北,二〇〇二年十一月,页二九—七六。(2)《赵之谦的多胞胎作品辨察绘画》,《造型艺术学刊》。台北:国立台湾艺术大学,二〇〇二年十二月,页三九—六七。(3)《朱白文“赵撝叔”印的钤用事实辨察》,《艺术学报》第六七期。台北:国立台湾艺术学院,二〇〇一年二月,页一—一六。

[33]骆宜安《刑事鉴识学》。台北:明文书局,一九九五年,页二〇八、二一〇。

[34]《契兰堂本》的该印,想必是摹刻或翻刻不精,“房”字有误刻处,但其母本上明确有“建业文房之印”,只是将盖在骑缝上的印全数省略不刻;然以书法及题记之相似度,该印应该也与《故宫本》完全相同。

[36]《宝晋斋法帖》,收录《中国法帖全集》第八册。武汉:湖北美术出版社,二〇〇二年,页一四八、一五一。

本文选自《中国书法》2012年第8期“怀素草书特辑文丛”